Le goût du peuple : anatomie du French tacos

Le French tacos n’est pas une hérésie gastronomique mais un produit de son époque : inventé par des bouchers halal, nourri par les friteries belges, il incarne la modernité culinaire populaire. Un regard de Guérilla Gourmande sur le goût, les hiérarchies et le fast-food.

En août 2017, j’ai été interviewé dans un article du Temps consacré au kebab. À l’époque, je tenais encore le blog Guérilla Gourmande. Ce que vous êtes en train de lire en est la réincarnation, après plus de 7 ans de pause.

Cet été-là, je venais de changer de job. J’avais décroché un poste exigeant, loin du travail répétitif et facile qui m’avait permis, jusque-là, de tenir la double casquette de petite main informatique et food blogueur en vue.

Je voyais l’affaire venir. Il serait difficile de continuer à mener l’équivalent de deux emplois de front, sans compter les enfants qui arrivaient. J’avais donc choisi la carrière rémunératrice et professionnalisante de l’homme bien rangé. Les jours de Guérilla Gourmande étaient comptés…

Mais j'étais encore, pour quelque mois, le foodie en vue qui tenait un “blog fameux” comme le soulignerait flatteusement Nicolas Dufour dans l'article à venir. Il m'avait contacté, comme ça m'arrivait de plus en plus souvent, pour parler fast-food, thème sur lequel j’étais un expert régional incontesté.

J’étais, et je suis toujours, fasciné par la gastronomie populaire. Pour parler burger premium ou, je vous le donne en mille, kebab, j’étais en première ligne.

Parmi les sujets abordés dans l’interview : le tacos ou french tacos. Pas le taco mexicain, non, pas même le taco tex-mex genre Old El Paso. On parlait ici de quelque chose de nouveau, moins de dix ans, une spécialité de fast-food fusion émergente.

Posons le décor. Le “tacos français” n’a rien de mexicain : une grande galette de blé pliée, bourrée de viandes au choix, de frites, de sauces multiples, soudée par une sauce fromagère, puis pressée sur une plancha jusqu’à former un pavé rectangulaire hermétique. Un objet culinaire mutant, pensé pour nourrir vite, beaucoup et pas cher. Un hybride né de la rencontre entre la restauration halal de banlieue, les friteries belges et le fast-food global.

En 2017, sa montée en puissance était déjà indéniable, mais l'importance qu’il prendrait par la suite n'était pas encore claire.

“Mais là, ne touche-t-on pas le fond de la restauration rapide ?” me demande Nicolas.

Il est en pleine rédaction d’une série de cinq articles sur le kebab. Forcément, après s’être intéressé de près au sujet, il avait développé un respect et une sympathie pour le bon vieux döner.

Quand on fait ce genre de travail, c’est normal. Le journaliste gastronomique, ou le blogueur, sait que l’attachement au sujet est inévitable, car connaître, c’est aimer. Alors naturellement, et, plus ou moins consciemment, Nicolas a défendu son poulain.

Ma réponse :

“J’en ai goûté un, et j’ai apprécié le contraste avec le kebab, où on coupe la viande, on la met dans un bac et on vous la sert ainsi. Dans le cas des tacos, ils utilisaient des planches à snacker, comme des planchas, sur lesquelles ils grillaient la viande. Ça change le goût. Le problème est qu’après, ils mettent des sauces en masse. La pratique vient de France, elle a été développée par les boucheries halal qui font vite griller de la viande, avant d’ajouter frites et sauces.”

Ce que je ne dis pas ici, c’est que la première fois que j’ai eu un tacos entre les mains, je ne savais pas ce que je mangeais. Je ne me doutais pas qu’il y avait une nouvelle spécialité qui s’appelait french tacos, qui était déjà très répandue en France et débarquait, par la petite porte, à Lausanne. J’ai juste haussé les épaules devant ce kebabier qui décidément faisait un peu n’importe quoi, mais c’était quand même rigolo.

Cette capacité du tacos à être une évidence dans certains cercles, mais un objet non identifié, voire invisible dans d’autres, est une de ses caractéristiques les plus frappantes.

Objection du journaliste :

“Vous dites que vous appréciez, mais votre description n’est pas très ragoûtante !”

On touche là un point de tension, une accroche entre ceux qui consomment et ceux qui observent avec méfiance le chaos du tacos, ceux du dedans, et ceux du dehors.

L’insularité du tacos est là : un territoire fermé, avec ses règles, ses codes, sa grammaire, imperméable à ceux qui ne font pas partie de la communauté des mangeurs.

Je rebondis sur les propos de Nicolas :

“C’est un Frankenstein gastronomique. Ça vise les 14-20 ans, une génération élevée à la sauce samouraï. D’ailleurs, mes lecteurs n’aiment pas tellement que je parle des tacos… Les bobos lausannois vont chez Holy Cow ou Inglewood, ils sont clients des food trucks, qui sont souvent chers. Les tacos, eux, occupent un autre marché, ils visent un autre public. C’est pas cher, un argument qui entre en ligne de compte.”

Dans la jungle du tacos : un goût invisible mais bien réel

8 années et des milliers d’ouvertures à travers le monde plus tard, le fossé existe toujours. Observez l’intérieur du Giga Tacos de Bel-Air, rue Mauborget 3, à Lausanne. Ça saute aux yeux : la clientèle est en dessous de 20 ans dans une écrasante majorité.

En entrant, je me sens comme le gars un peu paumé qui débarque en jeans au mariage de la cousine. Est-ce qu’on me voit ? Est-ce que je choque ou est-ce que tout le monde s’en fout ? Je crois que tout le monde s’en fout, mais je me sens quand même décalé.

Le tacos, parlez-en à un trentenaire, il pourrait bien en dire du mal. Dans la hiérarchie des fast-food méprisés, il est peut-être le seul à battre le McDonald’s, un exploit, et je pèse mes mots.

Comprenons-nous bien, qu’un profil sociologique type remplissent 80 % d’un établissement, c’est normal.

Si vous allez à la Couronne d’Or, rue des Deux-Marchés 13, à Lausanne, l’uniformité de ces vingtenaires, parfois trentenaires, n’est pas moins criante : Stickers “Free Gaza” sur le portable, tatouages et code vestimentaire qui dit “non” à la société de consommation.

Allez pointer au très classique Mirabeau, avenue de la Gare 31, et voyez la moyenne d’âge exploser à la hausse, tout comme le niveau d'allégeance aux injonctions vestimentaires les plus bourgeoises.

Non, ce qui différencie dans le cas du tacos, ce n’est pas l’uniformité de sa clientèle, c’est son imperméabilité au profane.

Entrer dans un tacos, c’est être forcé d’assimiler un nombre de codes, de savoirs et de pratiques qui a peu d’équivalent dans le monde de la restauration. C’est ce qui fait tout son charme à mes yeux.

On pense à Starbucks et au langage initié nécessaire à l’obtention d’un café parfaitement customisé selon ses goûts. Un exercice dans lequel votre serviteur a constamment échoué.

Il me vient aussi en tête une expérience dans un restaurant de dim-sum à New York. Il a fallu être aidé par un aimable local dans la file d’attente pour savoir qu’on était appelé, en mandarin, par un énergique employé braillant dans un micro. Puis il y a des fiches à remplir, un code pour se faire resservir du thé, un système de paiement inhabituel…

Commander un tacos, devenir alchimiste et tout faire péter

Au tacos aussi, il y a des fiches à remplir.

Prenons l’exemple précis de Giga Tacos, un des leaders en Suisse.

D’abord, il faut choisir la taille. Ça commence par L. Alors comment savoir ? Est-ce que “L” est déjà vraiment grand ? Où sont passés “M” et “S” ? Est-ce que c’est comme au McDo, il faut prendre au moins “Large” pour avoir quelque chose de consistant ?

Que se passe-t-il si on se risque à prendre un Tacos Giga ? Sûrement quelque chose de fou ? La réponse est oui, il se passe quelque chose de fou.

Plus on avance dans les choix, plus le nombre d’options augmente. Ce n’est pas comme si vous ne pouviez choisir qu’une seule viande parmi les huit, ou qu’une seule sauce parmi les dix-sept (!). Le nombre de combinaisons est vertigineux, la panique nous gagne.

Comprendre le tacos, c’est devenir encyclopédique.

Les sauces sont un univers à part entière. La maîtrise de leur grammaire demande un nombre de tests qui se compte en dizaines. Là encore c’est une histoire de mixité, mais cette fois-ci entre la cuisine halal maghrébine et la tradition des friteries belges.

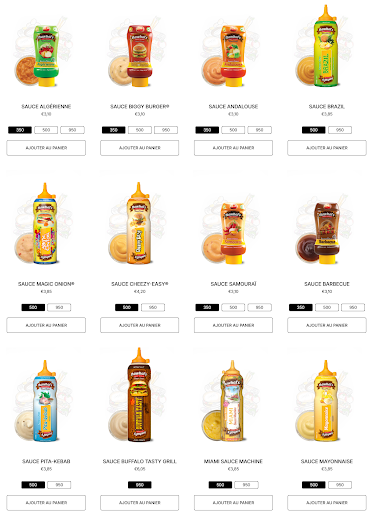

On a d’abord les classiques et celles qui sont facilement compréhensibles : Ketchup, Mayonnaise, Cocktail, Blanche, Barbecue, Tartare, Curry, Harissa, Poivre. Jusque-là pas de problème.

Puis, arrivent les Américaine, Biggy Burger, Samouraï, Cheezy, Fromagère, Andalouse, Algérienne, Marocaine. Et là, on est perdu.

Quelle différence entre la Cheezy et la Fromagère ? L’Américaine et la Biggy Burger ? Comment trouver son chemin avec la trilogie méditerranéenne : Andalouse, Algérienne, Marocaine ?

Et encore, Giga Tacos ne propose pas toute la gamme. Ces sauces sont un autre élément de l’incroyable fusion propre au tacos, une partie du vocabulaire spécialisé que seul l’initié, celui qui est venu des dizaines de fois, peut maîtriser.

Je n’entre pas plus dans les détails, ce sujet des sauces mérite un dossier entier. En ce qui concerne le tacos, il suffira de dire que ces sauces belges et halals sont un élément inséparable du tacos et qu’elles y ajoutent un énième élément de complexité.

J’ai fait le calcul : Vous devez trouver votre chemin parmi 42,8 milliards de possibilités de tacos. Si on ne tient pas là l’aboutissement de l’individualisme gastronomique, je ne sais pas ce que c’est.

Même si on est plus réaliste en limitant les combinaisons à 3 sauces, 3 viandes et 3 garnitures différentes, ce qui est discutable, on arrive à plus de 24 millions de tacos, tous différents.

Et ce n’est pas comme si l’établissement vous mâchait le travail, ici pas de “classiques” qui éviteraient l’embarras du choix à un outsider. Non, chez Giga Tacos, il faut choisir, il faut prendre position, il faut devenir alchimiste au risque de faire tout péter.

On se laisse la place d’être trop timide ou, au contraire, trop créatif. On se donne une chance de rater sa combinaison ou de faire des découvertes formidables, du genre qui vous font dire : “À partir de maintenant, je ne commanderai plus que ça. C’est MON tacos.”

Une barrière à l’entrée

Alors je me demande s’il y a un consensus quelque part, des recettes classiques, mais informelles, qui tournent. À chaque fois que je peux, je demande à ceux qui pratiquent le tacos, c’est-à-dire les ados que je rencontre. Pour le moment, je n’ai rien trouvé. C’est effectivement l’anarchie qui règne, bien que certaines adresses proposent des recettes toutes faites comme l’Indien ou le Spicy.

Commander un tacos, pour la première fois, peut être intimidant et, en y réfléchissant, c’est peut-être fait exprès. It’s a feature, not a bug !, comme disent les ingénieurs du MIT.

En son temps, le réseau social Snapchat, et son interface obscure, fut un refuge pour les ados qui fuyaient l’arrivée des papas sur Facebook. Alors le tacos est peut-être un espace culinaire de repli qui permet d’échapper à ce même papa ? En plus de regarder des vidéos de chats sur Facebook, il traîne encore au kebab à son âge. Il a donc fallu le semer une fois de plus.

Je n’ai pas tout dit sur les ruptures de codes. Au tacos, chaque commande est accompagnée d’une boisson. Vous pouvez la refuser, bien sûr. Mais si on se fie à la carte, vous ne pouvez pas payer moins cher pour avoir juste votre wrap.

C’est étonnant quand même. Un des arguments principaux du tacos est son prix, il se situe en dessous du kebab. Alors pourquoi entamer sa marge en filant un coca avec chaque commande ?

De plus, au moment où vous commandez, ce n’est pas forcément clair qu’on vous donnera cette boisson. La première fois, je me suis retrouvé dans le doute, arrivé au comptoir avec ma fiche. Est-ce qu’elle a remarqué que je suis en jeans ? Ce Fanta que j’ai coché, je vais le payer ou pas ? Et ben non.

L’émergence d’une micro-industrie artisanale

Le tacos est un produit de son temps, héritier des logiques historiques de transformation et de mélange culturel. Dit simplement, on a mixé des traditions et on s’est adapté au progrès technique pour répondre à la demande d'une population spécifique à un moment donné.

Dans une échoppe à tacos, tout est pensé pour produire vite un repas personnalisable et copieux, à faible coût.

La galette de blé est toujours de même taille, les viandes sont pré-préparées ou pré-cuites, les frites surgelées sont faciles à produire et les sauces sont industrielles.

La fabrication aussi est optimisée. Chaque étape est reproductible et minimaliste, si bien qu’un petit établissement avec deux ou trois employés peut sortir des dizaines de tacos à l’heure. Avec le tacos, une personne seule peut ouvrir l’équivalent d’un McDo, mais n'aura pas la franchise à payer, ni la nécessité d’investir à mort dans du matériel hors de prix.

Ca, c’est pour la partie productivité. Mais industrialiser un processus, tout le monde peut le faire, et c’est possible avec n’importe quel plat.

Le génie du concept réside dans la personnalisation standardisée : le client compose son tacos à la carte. Pourtant, malgré les possibilités infinies, la production sera toujours rapide. C’est du sur-mesure à prix ultra-accessible.

Ainsi, le tacos permet à un adolescent de « designer » son repas selon ses envies, même les plus dingues, le tout à un prix modique. Un phénomène de modernité alimentaire démocratique sans précédent. Dans les faits, personne d’autre, pas même les plus grandes chaînes, ne peut proposer ça.

Cette standardisation intelligente et cette efficacité technique rappellent les principes de la restauration rapide industrielle, appliqués à une échelle artisanale. La preuve que l’innovation culinaire n’appartient pas qu’aux multinationales ou aux chefs étoilés.

Des boucheries aux fast-foods

Comme toujours avec les plats populaires, la question de l’inventeur tourne vite à la légende.

Le tacos vient des banlieues de Lyon vers la fin des années 90, plus précisément Vaulx‑en‑Velin. Il a commencé par devenir une spécialité lyonnaise, avant de conquérir la France, puis le reste du monde. Son inventeur est un sujet de débat. Cependant quelques pionniers sont bien identifiés.

Salah Felfoul aurait inventé la sauce fromagère, signature du french tacos, en 1993 au sein de son snack Pizza Express.

Arrêtons-nous une seconde sur ce nom : Pizza Express… C’est le nom du dernier des snacks de quartier, l’endroit sans prétention où on recycle des valeurs sûres sans prendre de risques créatifs.

Il y a là quelque chose de grisant. Le plaisir jouissif de savoir qu’un phénomène culinaire parmi les plus impactants de ces dernières décennies est parti de cet endroit si modeste.

Pendant que les multinationales du monde entier planchent sur la prochaine tendance avec des moyens illimités. Quelque part, dans une dimension parallèle, un mec inconnu au bataillon, appelé Salah Felfoul, est en train de préparer la révolution dans son Pizza Express de banlieue.

Puis viennent les frères Dardouri, qui dès 1999 auraient testé un prototype de tortilla farcie de viande, frites et sauce, un brouillon du tacos actuel.

Pour finir, Mohamed Soualhi, fondateur de la chaîne Tacos Avenue (anciennement Tacos King), a industrialisé le sandwich à la fin des années 2000, mais Soualhi lui-même affirme que le concept existait bien dès 2004 à Vaulx‑en‑Velin, dans le bouillonnement des snacks halal de la fin des années 1990.

Le réalisateur Bastien Gens situe la genèse de ce sandwich entre Villeurbanne et Vaulx‑en‑Velin, à l’orée des années 2000. Il évoque des établissements comme P’tit Gourmand à Vaulx‑en‑Velin, ou Mister Tacos à Villeurbanne. Sa conclusion : il n’y a pas d’unique origine, mais bien un phénomène collectif.

Trancher ce débat importe peu. En réalité, le snacking halal est un secteur peu codifié où l’innovation est permanente.

Je pense qu’il faut retenir que le tacos est une création organique issue de la fusion entre des classiques de la cuisine maghrébine, de la nourriture de rue et les traditions culinaires françaises et belges.

Entre concurrents, les échanges sont constants et encouragés. La forme actuelle du tacos est probablement issue de multiples étapes et échanges entre établissements. Dans les années 2010, la formule s'est institutionnalisée à travers le développement des grandes chaînes.

Est-ce un hasard que tout soit parti du ventre de la France, Lyon ? J’ai bien sûr envie de vous répondre que non, même si je ne peux pas le prouver. Il est vrai que le tacos est, à ses racines, un produit de boucher, donc d’artisan.

Vous pouvez le vérifier vous-même au Snack de la Gare à Lausanne. C’est une filiale du boucher-traiteur halal attenant. On y grille minute rognons, merguez, ou cœur provenant directement de la boucherie. Le tout est fourré dans un pain rond puis garni.

Comme pour le tacos, on met systématiquement des frites dans le sandwich, demander des mélanges de viandes va de soi, et la boisson est comprise. Eux aussi, désormais, proposent des tacos. La boucle est bouclée

Diététiquement insensé, économiquement rationnel et culturellement signifiant

Je me suis amusé à demander autour de moi des avis sur le tacos. Précision importante, mon cercle social est majoritairement composé de classes moyennes au-dessus de 30 ans.

Le plus souvent, on condamne effectivement une ignominie gastronomique où les goûts se mélangent trop. On parle de “vieille huile”, de “mal au bide”, d’”hérésie”, de “peste” et de “choléra”.

En tout et pour tout, j’ai trouvé un seul défenseur du tacos, un soutien indéfectible de Guérilla Gourmande, évidemment. Bihn, si tu me lis, le prochain est pour moi.

Mon hypothèse de l'insularité se vérifie encore une fois : Souvent, on a tout simplement pas goûté, parfois on est pas sûr de ce que c’est. Si on y a goûté, c’est en suivant les enfants, c’est-à-dire, qu’il nous a fallu un guide.

En revanche, si vous discutez avec une personne de moins de 20 ans, le tacos aura plutôt la couleur de la normalité, voire de l'évidence.

Pour les adultes, il reste un objet de rejet presque unanime et c’est probablement ce qui fait sa force.

Si le journaliste cadre le sujet “tacos” comme “le fond de la restauration rapide”, si le gastronome le qualifie de malbouffe et limite dangereux, si le féru de santé le condamne comme un poison cancérigène, si le parent lui colle l’étiquette “calorie vide”, alors le tacos prend tout son sens pour le jeune à petit budget.

Plutôt que d’imiter la burger gourmet du trentenaire urbain avec un ersatz de mauvaise qualité, il opte pour une invention endogène aux classes populaires, un style de fast-food autonome et auto-émergent plutôt qu’une pâle imitation.

Le tacos devient transgressif, libre et festif. Dans ses versions giga, il se transforme en délire excessif entre potes.

Il n'y a rien de nouveau ici : En Corée du Sud, les Potato Parties relèvent de la même logique provocante, diététiquement insensée mais économiquement rationnelle et culturellement signifiante. Commander le produit au meilleur rapport quantité/prix et en faire un événement quasi-rituel.

J’ai un petit budget, je suis trop jeune pour me soucier de ma santé, j’ai envie de me marrer avec les copains, et si je peux faire un peu chier les adultes dans la foulée, c’est encore mieux.

À propos de faire chier les adultes, voici les desserts chez O’Tacos.

C’est ainsi que ceux qui définissent le bon goût dans l’espace gastronomique sont, pour ainsi dire, endormis sur une institution alimentaire émergente mais fabriquent, en même temps, le mépris qui stimule son succès.

Aimer le tacos, c’est prendre position entre un goût légitimé et un goût populaire

La génération des années 80 et 90 cherchait la pizza napolitaine authentique avec Anthony Bourdain, celle de 2000-2010 embrasse sans complexe un no man’s land culinaire mondialisé porté par des influenceurs TikTok métissés. C’est le plat identitaire d'une génération.

Il n’y a rien de nouveau, le fried chicken américain, le curry en Angleterre et le kebab en Allemagne, sont autant de plats bricolés, issus de migrations, méprisés au départ, puis transformés en emblèmes nationaux.

L'émergence du tacos, c’est donc de la culture gastronomique en fabrication. Cela ne va pas sans résistance.

Attention, passage délicat, je ne veux pas faire de politique, et j'essaie de peser chaque mot.

En 2018, à Lausanne, une pétition s’est élevée contre l’ouverture d’un KFC en centre-ville, dans le quartier du Flon. Les arguments avancés tenaient à la santé publique, la malbouffe, l'urbanisme. Mais en filigrane, il y avait aussi une gêne plus diffuse : la peur de voir débarquer un fast-food d'une culture populaire mondialisée, de mauvais goût, trop capitaliste.

Ce n’était pas le gras, ou les spécialités US, qu’on rejetait. Les mêmes rues abritaient déjà Holy Cow, Zoo Burger, Inglewood, toute une constellation de burgers “locaux” et “responsables”. Le quartier du Flon, lui, hébergeait une très défoncée nightlife lausannoise qui ne semblait pas inquiéter les défenseurs de la santé publique outre mesure. Mais là, non, décidément, c’était trop Kentucky.

Lorsque Crrrsp, spécialiste branché du poulet frit gentrifié, a ouvert quelques années plus tard, littéralement à 100 mètres de là, seul le bruit des criquets à résonné sur les réseaux militants.

Certes, personne n’aurait osé lancer une pétition contre un énième kebab, ou même un tacos, protection des minorités oblige. Alors on s’en prend au colonel Sanders, figure du capitalisme gras, et on se donne bonne conscience en défendant la santé urbaine au niveau symbolique. Pour les tacos et les kebabs, une prudente neutralité est de mise.

Alors le tacos se retrouve, une fois de plus, dans cette situation où il n'existe que pour ceux qui le consomme. Il reste un figurant, là où le McDo, lui, joue, au moins, le rôle du méchant.

Sur le compte Instagram de Lausanne Tourisme, on boit beaucoup de vin, de la bière même, on se tape des biryanis avec des cinnamon rolls pour le dessert, mais on ne mange pas de tacos. Les raisons sont compréhensibles, légitimes même, mais la réalité est là. On distingue les nourritures acceptables, souvent chères et recherchées par les classes moyennes et supérieures, de celles qu’on préfère tenir à distance.

En France, l’extrême droite a trouvé une formule limpide pour exprimer la même logique : “Ni kebab, ni burger, vive le jambon-beurre”. Derrière le slogan, ce n’est pas seulement l’alimentation qu’on vise, mais les mouvements de populations qu’elle symbolise : l’immigration maghrébine et turque d’un côté, l’américanisation des classes populaires de l’autre.

Le french tacos cumule les deux stigmates, hybride halal et fast-food global, il incarne exactement ce que ces discours rejettent : une population adolescente, mondialisée, qui se nourrit sans complexe d’un pavé de viandes, de frites et de sauces industrielles arrosés de Coca-Cola.

D'ailleurs, malgré ses liens avec le kebab, l’esthétique des chaînes de tacos est lisse et épurée, renvoyant davantage à un consumérisme mondialisé, donc au KFC, qu’à un héritage culturel particulier, comme le kebab. Si la ville-phare du kebab est Istanbul, celle du tacos est Dubaï.

Mais ces hiérarchies implicites vivent surtout dans notre imaginaire. Dire d’un plat qu’il est “bon” ou “mauvais” n’a rien d’évident. Ce sont des catégories instables, forgées par des groupes sociaux à un moment donné. Les sociologues Claude Grignon et Jean-Claude Passeron ont traités cette question : la culture dominante impose ses critères de goût en disqualifiant les pratiques populaires, jugées trop grasses, trop copieuses, trop simples.

Objectivement, un tacos n’est pas pire qu’une raclette ou qu’un brunch de pancakes au sirop d’érable. Mais la raclette bénéficie du vernis du terroir, le brunch de l’aura cosmopolite : deux valeurs nobles dans l’imaginaire culinaire contemporain. Le tacos, lui, condense tout ce qui est méprisé : la jeunesse, les banlieues, l'industrie, le halal, le fast-food.

Autrement dit, le tacos échappe aux codes de légitimation qui permettent à d’autres excès d’être classés dans la catégorie “gastronomie” ou “lifestyle” plutôt que “malbouffe”.

Parlons d’un autre sujet qui fâche : le vin. L’alcool est l’un des produits les plus nocifs que nous consommons : maladies chroniques, cancers, accidents, des milliers de morts chaque année. Soyons clairs : si le vin était inventé aujourd’hui, il n’aurait strictement aucune chance d’obtenir une autorisation de mise sur le marché, même en Valais.

Pourtant, l’image du vin local est défendue jusque dans les plus hautes sphères de l'État. On le sert dans les événements officiels, la commune de Lausanne en produit ! Vous imaginez si la Ville de Lausanne décidait d’ouvrir un tacos sur la place de la Riponne ?

La différence n’est donc pas dans la qualification du goût, ou les méfaits sur la santé, mais bien dans la représentation dans l’esprit des gens.

En outre, ne soyez pas si sûrs que votre raclette ou votre fondue soient si « ancestrales » que ça. Dans Cuisine and Empire, l’historienne Rachel Laudan rappelle que la plupart des cuisines nationales sont des inventions récentes, bricolées à partir d’éléments plus anciens puis figées par un récit politique.

La fondue n’est devenue le plat national suisse qu’à partir des années 1930, après une importante campagne de promotion menée par l’Union suisse du fromage, une stratégie pour stimuler la consommation laitière. Avant ça, elle était surtout connue dans certaines régions, notamment romandes, mais n’avait pas la dimension identitaire qu’on lui prête aujourd’hui.

Sandwich du peuple et innovation populaire

Quand on regarde de près, le tacos, comme la fondue moitié-moitié, illustre la capacité d’innovation populaire qui a si souvent contribué à l’émergence de nouvelles tendances culinaires. C’est le fruit d’une culture du bricolage où certaines règles de bienséance sont abolies avec panache pour mieux en ériger de nouvelles, quitte à choquer le Bocuse d’Or.

D’ailleurs, cette logique de renouvellement permanent vaut aussi pour le tacos lui-même. Il n’est qu'une étape et l’évolution continue à une vitesse effrénée comme le montre l’apparition des bowls et des “box du peuple”. Notez bien : DU PEUPLE, on va jusqu'à la revendication.

Les tacos répondent parfaitement à la demande réelle d’une population nombreuse qui valorise la quantité, la customisation, la connivence codée, plus que la “qualité” telle que définie par les canons gastronomiques. C’est l’économie des préférences révélées de Samuelson en pleine action.

C’est aussi tout le malheur des frétillants entrepreneurs issus des prestigieuses écoles hôtelières. À Lausanne, je ne compte plus les tentatives pour proposer des versions qualitatives, et forcément onéreuses, de fast-food. Pourtant, le public ne répond pas souvent présent, en tout cas pas sur le long terme.

En bon obsédé de la nourriture, je suis les ouvertures et fermetures à Lausanne depuis 2010. Pratiquement tous ceux qui ont tenté des incursions ont dû arrêter : hot-dogs, tacos mexicains, poulet frit, pastrami, dim sums, sandwichs divers et variés, snacks vegan.

Il y a des exceptions, mais globalement, les seuls qui ont de bonnes chances de réussir sont les PBS : pizza, burger, sushi… et les tacos.

Alors évidemment, les tacos poussent comme des champignons parce que le modèle économique marche.

Cette préférence n’est pas seulement celle des consommateurs, c’est aussi celle des entrepreneurs.

Je suis assez sûr que Sébastien, trentenaire, directeur artistique, loft à Lausanne, apprécie que la broche de son kebab soit fabriquée chaque matin en enfilant à la main des tranches de gigot de mouton bio mariné 48h.

Mais l’entrepreneur turc répond, par la pratique, qu’il a mieux à faire que de se tuer à la tâche comme au Moyen-Âge. Il ne veut pas prendre le risque de vendre des kebabs de luxe à 22 balles, voir ses ventes exploser les 3 premiers mois, et les voir s’effondrer dans la foulée parce que Sébastien sera passé au sando japonais.

Le client du tacos, comme celui du McDonald’s, vient et revient, parce que c’est pas cher, parce que c’est bon - attention ici, c’est pas vous qui décidez - parce qu’il peut changer à chaque fois.

De son côté, l’entrepreneur commercialise un produit demandé, moins pénible à produire, au modèle commercial éprouvé et peu sujet aux effets de mode.

Je me suis demandé s’il fallait finir cet article avec une dégustation de tacos

À bien y réfléchir, ce n'est pas le sujet.

J’ai plutôt apprécié les créations de tacos ingérées au fil de l'écriture de ces pages. C’était toujours bon et amusant, mais, c'est vrai, jamais délicieux. Peut-être que je ne sais pas encore faire les meilleures recettes. Peut-être que mon âge, et la robustesse déclinante de mon métabolisme, m'empêchent d’apprécier les plats les plus riches comme à vingt ans. Et puis, la large palette de mets, y compris réalisés par des maîtres de leur art, que j’ai eu la chance de goûter dans ma vie édulcorent mes expériences tacos. Pas de doute, un peu comme Sébastien, je préfère toujours un kebab avec de l’agneau, des oignons crus, un piment mariné et une tonne de sauce piquante au Snack du Marché, rue Pré-du-Marché 3, Lausanne.

Pourtant, quelque chose me donne envie de me frotter au tacos régulièrement. Ce n’est pas une question de goût. En fait, ce n’est jamais complètement une question de goût. On l’a vu, manger est un acte social.

J’aime le poulet rôti et la paella parce que ma grand-mère en préparait le dimanche et que c’était partagé autour d’une bruyante table catalane. Inimaginable aujourd’hui, les adultes fumaient dans la salle à manger, en présence des enfants. Est-ce que ça disqualifie cette expérience comme éminemment positive pour moi ? La réponse se trouve dans mon amour déraisonnable pour la cuisse de poulet.

Manger est aussi un acte culturel. Si je suis si amouraché des cuisines chinoises, c’est parce que je trouve un plaisir immense à manger dans un univers où la viande n’a pas besoin d’occuper tout l’espace pour être à son meilleur. Un monde culinaire où les codes sont assez différents pour qu’une forme de rencontre avec autre chose se dessine.

François Simon parle de la relativité de l’expérience gastronomique dans l’épisode François Simon – Dans la tête d’un critique gastronomique du podcast Dans l’ombre :

“Je pense qu’un restaurant, c’est composé de tellement d’éléments, à la fois subjectifs, on se sent bien ou non, mais aussi des tas d’éléments qui viennent nous perturber dans le bon ou le mauvais sens. Des bonnes odeurs, une bonne compagnie, une jolie serveuse… toutes les vibrations… vous engagent… dans les impressions premières, mais ensuite dans la digestion.”

Assis dans le Giga Tacos de Mauborget, c’est à ça que je pense. Ces adolescents partagent des moments signifiants autour d’une spécialité qui n’a pas besoin d’être parfaite. Elle a juste besoin de leur appartenir et d’être à leur portée. Ces expériences vont forger leur goût, d'une manière que nous ne pouvons pas soupçonner, et pas forcément en mal.

Cet article est la résurrection de Guérilla Gourmande et, donc, aussi une forme de manifeste de ce que la nourriture représente pour moi. J’ouvre des portes et vous invite à ma suite, à Mauborget pour regarder les ados, les retraités qui prennent le café, la borne de Loto Express, la déco de boui-boui à peine modifiée, ces drôles de boîtes remplies de fiches, le bar à l’ancienne qui donne envie de commander un Get 27 d’une boutanche datant probablement des années 90.

J’espère que vous penserez à toutes les racines qui ont nourri l’arbre tacos, à tous les Salah Felfoul, les Dardouri et les Soualhi qui ont rendu ça possible. À tous les mecs qui ont bossé dans des friteries, à tous les bouchers halal et aux kebabiers, omniprésents et invisibles.

Le goût populaire existe, il explose silencieusement, sous les néons d’un snack. Il n’a jamais eu besoin de bénédiction, surtout pas de la mienne. Il est organique, bouillonnant jusqu’à déborder, toujours prêt à vous tirer une chaise, vous laisser vous attabler pour manger quelque chose de chaud, gras et vivant. Si vous tendez un peu l’oreille, vous l’entendrez crépiter, quelque part, derrière la plancha.

Guérilla Gourmande explore la gastronomie populaire sous toutes ses formes, fast-foods, cuisines diasporiques, traditions bon marché, innovations industrielles. Une ambition : regarder les nourritures du quotidien avec sérieux, curiosité et respect.